„Die Landesregierung verordnet hiermit keine Windkraft, sondern zeigt Möglichkeiten auf, wo diese umsetzbar wäre: Dort, wo die Bürger sie mehrheitlich nicht wollen, wird es sie nicht geben. 94 Prozent der Landesfläche kommen ohnehin nicht für Windenergienutzung infrage, weil sie nicht genehmigungsfähig oder weniger geeignet sind. Die regionalen Planungsgemeinschaften sind u.a. über die Festlegung von Vorranggebieten weiterhin eingebunden“, sagt Wirtschafts- und Energieministerin Eveline Lemke.

Rheinland-Pfalz plant, bis 2030 bilanziell 100 Prozent des Strombedarfs aus Erneuerbaren Quellen zu decken. Bis 2020 soll die Stromerzeugung aus der Windkraft vervierfacht werden auf 8,4 Terawattstunden (2011 2,1 Terawattstunden) und der Beitrag der Photovoltaik auf über zwei Terawattstunden (2011 0,94 Terawattstunden) steigen.

„Konzentriert und an windstarken Standorten, aber keinesfalls in sensiblen Naturräumen oder dort, wo Kulturdenkmäler zu schützen sind, sollen für die Energiewende auch neue Windparks entstehen, so Ministerin Lemke. Durch die erstmalige detaillierte Festlegung von Zielen und Grundsätzen der Landesplanung erfolge eine stärkere landeseinheitliche Steuerung als vorher. „Das Land setzt den Rahmen für die Zukunftsplanung mit Erneuerbaren Energien und vereint diese mit Natur- und Klimaschutz“, so Lemke

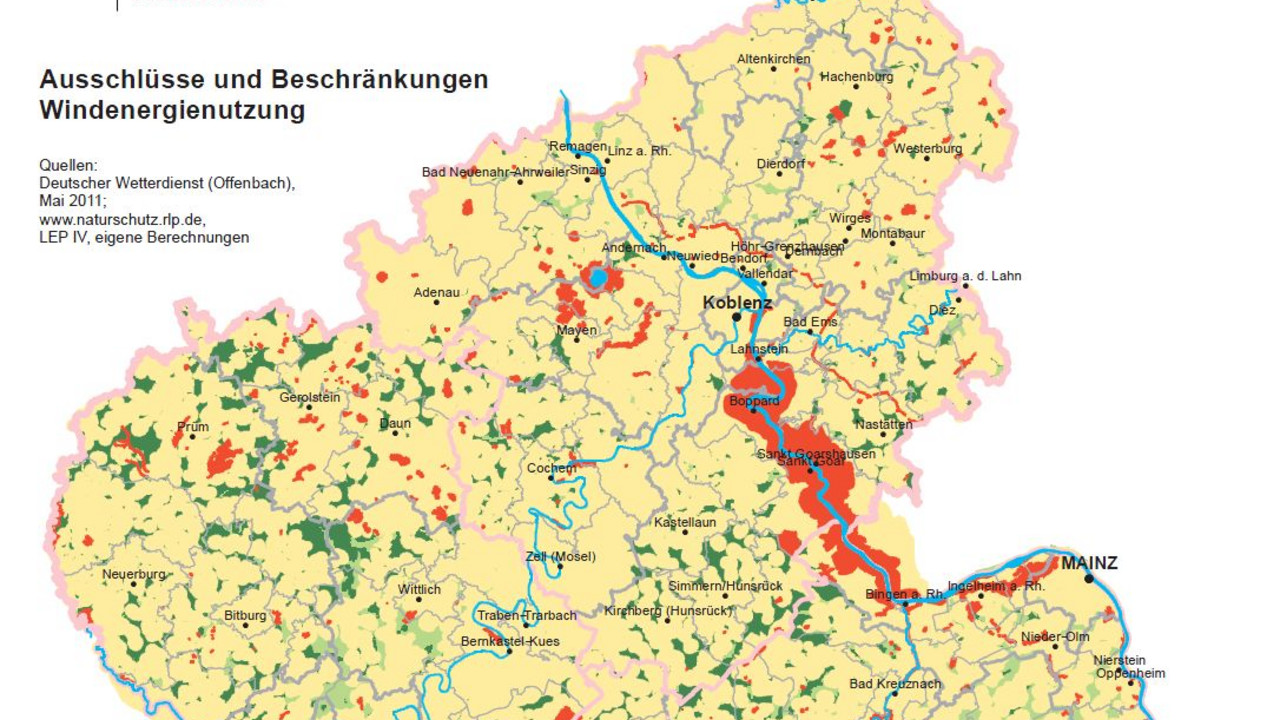

Die regionalen Planungsgemeinschaften müssen nun binnen 18 Monaten ihre Regionalpläne an den Rahmen, den das LEP IV vorgibt, anpassen. Dabei müssen sie Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie festlegen und auch die Ausschlussgebiete. Außerdem müssen sie in den bedeutsamen historischen Kulturlandschaften und in einem circa 6 Kilometer breiten Korridor entlang des Haardtrandes diejenigen Gebiete konkretisieren, in denen Windenergieanlagen auszuschließen sind. Außerhalb der Vorrang- und Ausschlussgebiete können die Kommunen planen.

„Wir haben die Voraussetzung geschaffen, dass die Gemeinden im Rahmen des geltenden Rechts und unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger festlegen, ob und wie sie Windenergie nutzen wollen“, betont Lemke. „Windkraftanlagen werden nur gebaut, wenn die Bürgerschaft dies mehrheitlich will. In einem demokratischen Prozess werden diese Entscheidungen dort getroffen, wo die Anlagen gebaut werden sollen. Die Verbandsgemeinden, zuständig für die Flächennutzungspläne, entscheiden, wo Windkraft hinkommt. Sie haben damit einen besonderen Gestaltungsauftrag und auch für die Befriedung vor Ort zu sorgen.“

Das aktualisierte Landesentwicklungsprogramm soll einen entscheidenden Beitrag leisten, damit die ambitionierten energiepolitischen und auf Klimaschutz weisenden Ziele der Landesregierung umgesetzt werden. „Wir brauchen die Energiewende. Für die Zukunft setzen wir auf einen Mix aus Erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und auf kluges Umsteuern. Unser Ziel ist es, einen Beitrag zum globalen Klimaschutz zu leisten und unsere Energieversorgung nachhaltig zu gestalten“, stellt die Wirtschafts- und Energieministerin fest. „Das bedeutet Alternativen zur hochriskanten Atomtechnologie, zu bisweilen krank machenden Kohlekraftwerken und anderen fossilen Energieträgern, die ohnehin zur Neige gehen. Nur eine vielfältige erneuerbare Energieversorgung bedeutet langfristig Sicherheit und bezahlbare Energie für Bürgerinnen und Bürger und unsere Wirtschaft.“

Breites Anhörungsverfahren ging voraus

Die beschlossene Teilfortschreibung des LEP IV entstand in einem breiten Anhörungsverfahren. Bereits zur ersten Fassung gingen rund 1.000 Stellungnahmen ein, zum zweiten überarbeiteten Entwurf, dem ein erneutes Anhörungsverfahren folgte, gingen rund 3600 Stellungnahmen ein. Lemke: „Es gab eine lebhafte und notwendige Diskussion um die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms, das Solar- und Windkraftanlagen mehr Raum gibt. Wir sind auf die anerkannten Naturschutzverbände zugegangen, um den Entwurf intensiv zu erörtern und haben ihn den kommunalen Spitzenverbänden präsentiert. Wir haben uns auch der Kritik gestellt, viele der angesprochenen Punkte gewürdigt und einen tragfähigen Kompromiss gefunden. Natur- und Artenschutz behalten Vorrang und der Schutz der Kulturlandschaft ist Bestandteil dieser Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms. In der Regional- und Bauleitplanung sollen dann die am besten geeigneten Standorte identifiziert und so negative Umweltauswirkungen vermieden werden“, betonte Lemke.

Die Zahl der grundsätzlichen Befürworter der Energiewende liegt in Umfragen in Rheinland-Pfalz bei 94 Prozent. Im Land ist die Zahl derer, die eine Windenergieanlage auch in der Nähe ihrer Wohnung akzeptieren würden, besonders hoch (73 Prozent) (Umfrage TNS Infratest, November 2012 im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien). Laut einer weiteren Umfrage hätten derzeit 56 Prozent der Pfälzer nichts dagegen, wenn in der näheren Umgebung ihrer Wohnung Windräder aufgestellt würden. (Marktforschungsinstitut Communication- und Marketing Research (CMR), Rheinpfalz vom 22. März 2013).

Zentrale Regelungen der Teilfortschreibung des LEP IV

Die landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften weisen eine besondere Schutzwürdigkeit auf. Deshalb sind dort Gebiete aufgrund der besonderen Landschaftsästhetik, ihrer Bedeutung für die Erholung und den Tourismus von der Windenergienutzung freizuhalten.

Über 500 Burgen und Schlösser, Kirchen sowie Bauern- und Winzerhöfe sind herausragende Zeugnisse dieser Geschichte. Ebenso haben sich in der Kulturlandschaft typische und zum Teil einzigartige Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten herausgebildet. Eine besondere Ausprägung und Wertigkeit haben neben Teilbereichen der Mittelgebirge - Hoher Westerwald, Moselhunsrück und Vulkaneifel - vor allem die Flusstäler bzw. Talweitungen des Rheins, der Mosel, der Nahe, der Ahr und der Lahn sowie der Haardtrand erfahren. Sie sind in ihrer Erscheinung einzigartig.

In den Kulturlandschaften können Sichtachsen zu herausragenden, freistehenden Bau- und Kulturdenkmälern relevant sein, wenn Windenergieanlagen errichtet werden sollen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, für die vorgenannten Räume eine Konkretisierung vorzunehmen.

Eine Ausweisung im Umfeld der Kernbereiche der anerkannten Welterbegebiete Oberes Mittelrheintal und Obergermanisch-Raetischer Limes erfordert eine gesonderte Prüfung zur Vereinbarkeit mit dem Welterbe-Status. Um Unversehrtheit und Authentizität der UNESCO-Welterbegebiete Oberes Mittelrheintal und Obergermanisch-Raetischer Limes zu gewährleisten, müssen deren Kernzonen von Windenergieanlagen und Freiflächen-Photovoltaikanlagen freigehalten werden.

Kern- und Pflegezonen des Naturparks Pfälzerwald sind für die Windenergienutzung generell ausgeschlossen.

Die Historische Kulturlandschaft Haardtrand wird um eine anschließende Zone im Naturpark Pfälzerwald ergänzt, in der Windenergienutzung auszuschließen ist. So werden die Sichtbeziehungen zu den Ortsbildern und Burgen der Kulturlandschaft geschützt. Diese Zone umfasst in der Regel eine Tiefe von maximal 6 Kilometer.

Für die außerhalb der Pflegezonen gelegenen Stillezonen des Naturparks Pfälzerwald ist im Einzelfall die Vereinbarkeit der Windenergienutzung mit dem Schutzzweck zu prüfen.

Bei der Prüfung der Verträglichkeit von Windkraftanlagen in den NATURA 2000-Gebieten ist das von der Staatlichen Vogelschutzwarte und vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht erarbeitete Gutachten (Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz) zugrunde zu legen. Gegebenenfalls ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Die Kommunen sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten Flächen für Erneuerbare Energien ausweisen. In Vorranggebieten und Konzentrationsflächen sollen räumliche Verbünde entstehen. Insgesamt sollen in Rheinland-Pfalz 2 Prozent der Landesfläche für die Nutzung der Windkraft bereit gestellt werden.

In der Bauleitplanung sollen Möglichkeiten der interkommunalen Kooperation und des Interessensausgleichs genutzt werden, um eine gerechte Verteilung von Nutzen und Lasten der betroffenen Gebietskörperschaften anzustreben.

Klimaschutzkonzepte sind eine wichtige Grundlage für den Einsatz Erneuerbarer Energien. Es wird empfohlen, dass die Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen und kreisfreien Städte Klimaschutzkonzepte aufstellen. Auch ein gemeinsames Konzept auf Kreisebene oder mehrerer Landkreise im Verbund leisten ihren Beitrag für die Ausgestaltung der Energiewende.

Für die Windkraftnutzung wählen Regional- und Bauleitplanung Vorranggebiete bzw. Sonderbauflächen aus und sichern im Rahmen ihrer Planungen Flächen mit hoher Windstärke.

Neben den anderen planerischen Vorgaben spielt die effektive Energieausbeute durch die Nutzung windstarker Gebiete eine zentrale Rolle. Deshalb soll dieser Aspekt im Rahmen des planerischen Vorgehens neben der Absicht einer Konzentration der Windenergieanlagen an geeigneter Stelle berücksichtigt werden. Auch andere Gesichtspunkte wie etwa das Orts- und Landschaftsbild sind mit einzubeziehen.

Aufgrund des besonders hohen Waldflächenanteils an der Gesamtfläche des Landes (42 Prozent) sollen mindestens zwei Prozent der Waldflächen für die Windenergienutzung ausgewiesen werden.

Bei der Auswahl dieser Waldgebiete sind die forstfachlichen Schutzaspekte von besonderer Bedeutung. Ausgenommen werden sollen z.B. Gebiete mit größerem zusammenhängendem altem Laubwaldbestand sowie besonders strukturreiche totholz- und biotopbaumreiche größere Laubwaldkomplexe.

Für Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen insbesondere zivile und militärische Konversionsflächen sowie ertragsschwache, artenarme oder vorbelastete Acker- oder Grünlandflächen genutzt werden.

Die FAQs sowie Kartenmaterial befinden sich auf der rechten Seite oben im Downloadbereich.

Weitere Informationen unter:

Stefanie Mittenzwei

Pressesprecherin

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung

Tel. 06131/16-2550